대한민국의 바둑기사, 정치인이다. 한국기원 소속 프로기사 최초의 九단이다. 일명 '조국수', '쿤켄'. 한국 바둑계의 역사 중 하나로 표현되는 정상급 기사. 이창호 九단의 스승이자 일종의 대부이며, 한때 이창호와 라이벌 구도였던 적도 있었다.

대부분 기사의 전성기가 한 차례에 그친다는 점을 볼 때, 조훈현의 경우 대략 3-4 차례 전성기가 약 30여 년에 걸쳐 차례차례 왔으며 3차 전관왕 이후 전성기는 상대가 이론의 여지 없이 세계 최강의 실력을 자랑하던 이창호 九단이라는 점을 고려해 본다면 그야말로 불세출의 기사라고 할 수 있다. 정상급에서 활약한 시간, 전성기의 횟수 등을 따진다면 교통사고 후 극적으로 부활하여 대삼관을 한 번 더 차지한 일본기원의 조치훈 九단과 더불어 전 세계적으로 흔치 않은 경력을 가진 기사다.

통산 최다 타이틀(157회. 160회라는 기사도 있다.) 기록 보유자이며, 2위인 제자 이창호 九단과는 17개의 차이가 난다

(이창호 九단은 140개), 그리고 한국기원 최다승 기록 보유자이자 세계 통산 최다승(1953승) 기록 보유자이기도 하다.

1963년 1월 6일, 세계 최초의 국제전화 대국을 하고 있는 조훈현 初단. 당시 입단한 지 1년밖에 지나지 않았다. 상대는 일본 국제호텔에 있던 이시다 요시오 初단. 사진 속 수화기를 들고 있는 사람이 조남철 九단이다. 이 대국은 조 初단의 완패로 끝났다.

이후 일본으로 건너가 세고에 켄사쿠(瀨越憲作 1889.05.22~1972.07.27) 九단 밑에서 수학하였다. 이 세고에 九단은 그때까지 제자를 평생 2명밖에 두지 않았는데 일본인 1명, 중국인 1명이었다. 일본인 1명은 일본 관서기원 창립자 하시모토 우타로 9단, 중국인 1명은 '기성' 칭호를 받은 현대 일본 바둑의 개척자 우칭위엔(오청원) 九단이었다. 세고에 九단은 이미 고령인지라 일본 바둑계의 최원로 대접을 받고 있었으며, 그래서 애초에는 단순히 인사차원에서 갔다고. 원래는 초청장을 보내는 등 여러 가지로 신경써 주기도 했고 여러 한국 출신 기사들이 배우고 있던 기타니 미노루 九단 문하로 가게 되어 있었다. 그랬는데 세고에 九단이 조훈현을 마음에 들어하여 지도기를 두세 판이나 두더니 확 낚아채 버린 것이었다. 기타니 입장에서는 기가 막힐 노릇이지만, 세고에는 일본 바둑계에 하늘 같은 대선배인지라 순순히 보내주는 것 말고는 방법이 없었다.

결국 세고에 九단 문하에서 일본기원에서 데뷔하여 세고에 九단의 세 번째이자 마지막 제자가 되었다. 이때 13세였는데 이는 일본 타이 기록. 신기록을 세우지 못한 것은 같은 스승을 둔 문하생끼리는 바둑을 그렇게 격하게 두지 않는데 비해 혼자 세고에 九단 문하에서 수련하였던 조훈현은 앞서 서술한 기타니 九단 문하생들과 모두 싸워야 했던 것, 정확하게는 당시 일본 승단 대회에선 같은 도장 사람끼리는 겨루지 않았기 때문이다. 70~80년대 일본 바둑을 이끌 천재들이 다 모여 있었던 기타니 문하에 갔다면 조훈현의 일본 입단은 13살보다 더 빨랐을 것이라고.

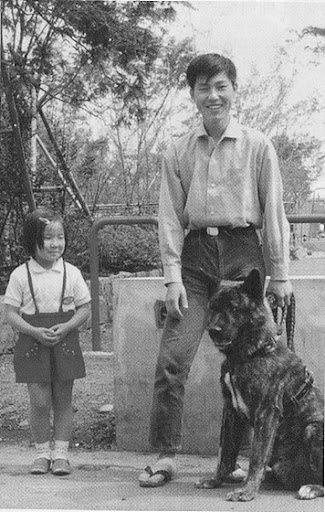

조 국수의 회고에 따르면 유학 초기 세고에 선생님과 며느님(마마짱), 개 한 마리와 목조 주택에 살았는데 세고에 옹이 직접 지도 대국을 봐준다거나 이래라 저래라 훈수를 두는 법이 거의 없었다고 한다. 후술할 내기 바둑 사건 때 격노하여 2주간 파문한 일을 제외하곤 항상 정갈하고 규칙적이게 사람을 맞고 바둑을 연구하고 의사가 반홉만 마시라고 한 술을 홀짝홀짝대는 모습만 기억났다고. 처음엔 이해를 못했으나 세고에 옹이 "사람이 되어야 바둑도 된다"는 말을 깨닫고 깊게 새겼다고 한다.

따라서 조 국수는 상대적으로 평등하고 자유로웠던 일본 기원에서 후지사와 슈코, 아베 등과 어울리며 자유롭게 바둑 기풍을 흡수했고 친목을 다졌다. 부작용이 있기도 했지만 이런 방침은 후일 이창호를 내제자로 들인 뒤에도 이어져 조 국수 또한 일일이 바둑에 간섭한 적이 없다고.

데뷔 후 신인왕을 차지하고 성장세를 보이며 활동하던 중, 군복무 때문에 어쩔 수 없이 귀국하였다. 비슷한 시기 역시 일본에서 유학 중이던 조치훈은 고민 끝에 일본에 남았다. 당연히 병역법 위반이나 조치훈이 1980년대 일본바둑계를 평정하자 정부에서 특별사면시켜주고 불러서 국위선양했다고 훈장까지 달아줬다. 하지만, 자기 문하에서 성장한 조훈현이 라이벌 스즈키의 제자인 기타니 문하의 기사들을 꺾고 일본을 평정해 주길 바랐던 세고에 九단은 애제자를 빼앗긴 충격으로 인해 자살했다고 한다. 일부 바둑 팬들은 제자의 제자인 이창호가 세계 바둑계를 평정함으로써 비원이 이루어졌다고 평한다.

그런데 다르게 본다면 일본에서 내제자가 독립하는 때는 五단이 되거나 성인이 되었을 때로 하는 게 불문율인데 이미 조훈현은 당시 五단이었고, 곧 성인이 될 것이기 때문에 군대 문제가 아니더라도 세고에 九단 문하를 떠나야 할 때였다. 아마도 조훈현 국수를 조치훈처럼 일본 기원 소속으로 붙잡아두고 싶었던 것일지도. 1972년 자살 당시 84세인데도 불구하고 정정했기에 많은 이들이 안타까워했다. 조훈현은 자신의 책 '조훈현, 고수의 생각법'에서 자신이 한국으로 떠나서 언제 돌아올지 가망이 보이지 않는 상황에서 절친한 친구인 가와바타 야스나리 씨의 죽음으로 큰 충격을 받고 자살했다고 기록했다.

귀국 후, 공군 사병으로 입대하며 국내에서 활동하게 된다. 유년기를 일본에서 보낸 터라 한국 생활에 적응도 해야 했고, 힘든 군 생활, 독립한지 얼마 안되어 일어난 스승 세고에 九단의 자살 등 여러 원인으로 명성에 비해 몇 년간 침체기를 겪을 수밖에 없었다. 다행히 군 생활을 하면서 배속된 대대의 대대장이 바둑 애호가라 조훈현은 대대장의 도움 아래 외출 등을 통해 기전에 참가할 수 있었다. 단 조건이 있었는데 지면 위병소부터 오리걸음으로 돌아오는 것이었다. 여담이지만 이때 부대 내에서 그의 바둑 상대는 드라마 올인의 모티브로 유명한 차민수 五단. 그 둘이 왜 붙었는지는 따로 후술한다.

다만 귀국 초기에는 고생을 많이 했다고 한다. 그도 그럴 것이 9살에 부모품을 떠나 9년을 유학했으므로, 처음엔 '물' 같은 한국 단어도 기억 나지 않아 한국어에 서툰 조훈현을 다른 기사들이 곧잘 놀리곤 했다고.

그러나 더 큰 문제는 한국 기원과 일본 기원의 문화 차이였는데 일본 시절엔 세고에 선생에게 바둑을 물어오는 유력 정재계 인사 누구도 한참 아래인 조 국수에게 하대하는 법이 없어 '조 선생 한 수 부탁 드리겠습니다' 했다고 한다. 그러나 유학 후 한국 기원에 오니 선생, 선배, 선배님 등 호칭 요구도 제각각인 데다, 빽 좀 있다는 사람 중엔 '어이 조군 한판 두세' 외치는 경우도 있어 힘이 들었다고. 그러나 이것으로 고민하다가 이 또한 한국 바둑만의 장점이자 역동성이겠다 마음을 고쳐먹고, 짜장면 내기 바둑 등도 곧잘 두며 기원 사람들 속으로 들어갔다고 한다. 일본 바둑은 정갈한 만큼 지나치게 모양과 미를 중시하는 것이 단점이 될 수 있겠다 생각했는데, 조 국수의 이런 예감은 차후 현실이 되어 일본 바둑계를 갈라파고스화시키는 데 일조했다.

'인물' 카테고리의 다른 글

| 양궁 3관왕 금메달리스트 안산 소개, 안산 가족, 안산 취미 (0) | 2021.08.02 |

|---|---|

| 조훈현 국수 - 삶과 전성기 프로기사 인생 (0) | 2021.08.01 |

| 이창호 별명, 여가, 이창호 여담. 이창호 생활 (0) | 2021.01.18 |

| 바둑의 신 - 이창호의 명언. 부득탐승. 순류와 역류. 노력과 재능 (0) | 2021.01.18 |

| 이창호 - 기풍과 묘수 (0) | 2021.01.08 |